乱世宰辅桃源梦:一篇寿言背后的时代信息(图)

- T大

对文人来说,写人情文章应该是稀松平常的事,然而前国务院总理为一普通乡绅撰文祝寿确实是难得一见。熊希龄便是这篇十二条屏寿言的作者。这位湘西凤凰走出来的民国政治家,早年因写不好应试所必需的“馆阁体”,便苦练了两年正书。而这幅寿言的书法笔笔精到,所用的就是这种一丝不苟的正书。且观其文章,也是文采斐然。

身为前国务院总理的熊希龄,给一乡绅祝寿,更撰下这文采、书法双绝的寿言,却是为何?民国时期的社会民俗、人际关系有何奇妙之处?这篇寿言背后的故事或可给出答案。

1937年12月,熊希龄为抗日将士募捐,在香港逝世,去今已有八十年!今刊此文,以为缅怀。

资料图

吾友刘汉辉先生,湖南新化县人士,为湘省知名的书画鉴赏家、收藏家和出版人。丙申端午节前后,我与他顺沅水做数日之游,返京小驻长沙期间,受邀去其书斋开眼界。在其书斋,有幸欣赏到吾湘先贤熊希龄撰并手书的一篇12 条屏的《恭介何玉麟先生七十嵩辰寿言》。

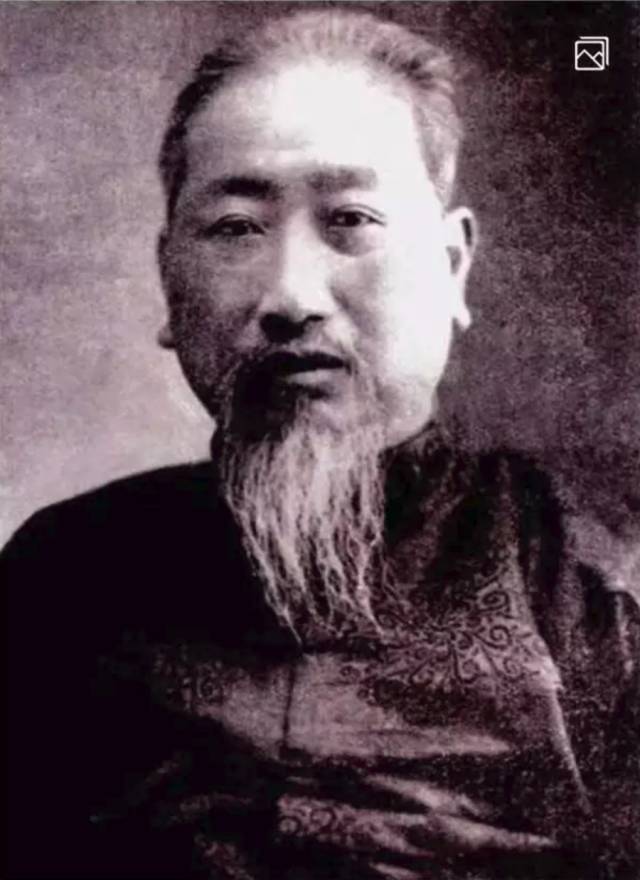

熊希龄是中国近代史不可回避的一位政治人物,更是偏僻的湘西近世以来值得大书特书的一位大人物。熊希龄,字秉三,出生在湘西凤凰县一个军人之家,祖父、父亲都是职业军官,他少年神童,早岁翰林,中年宰辅,晚年慈善教父。出产骁勇善战的武士的凤凰县乃至整个湘西地区,这一百多年来文人辈出,翰墨飘香,熊希龄实在是有开山导源之功。

资料图

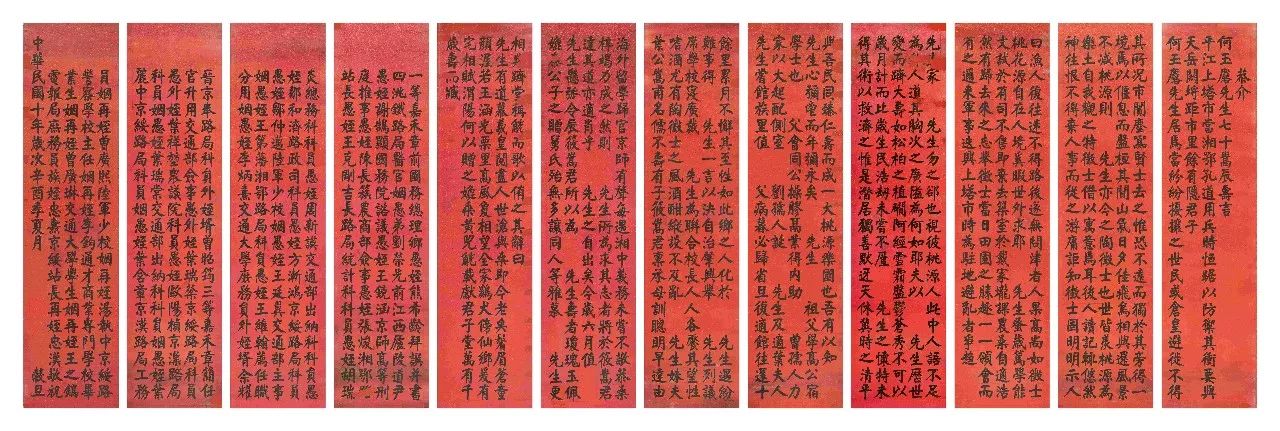

熊凤凰于1937年12月去香港为抗战将士募捐而病逝,距今八十年,其存世的墨迹不少,但多为行书、草书,内容或古诗,或对联,或匾额;而此共751字的寿言,且用一丝不苟的正书写成,我目之所及(包括照片),仅此一份。

早年熊希龄并不擅长正书,特别是科举考试所重的“馆阁体”。因此他在光绪十八年(1892年)会试时及第后,竟然放弃参加殿试。会试得中的“贡士”参加殿试都会考中,只是名次有差异。殿试的试卷必须由考生自己书写呈阅卷官和皇帝阅览——乡试和会试则由考生答完试卷后由书手誊写一份供考官批阅,以免凭字迹而舞弊。殿试时考生如果字写得不符合“馆阁体”秀润华美、正雅圆融标准,名次往往很靠后,进不了翰林院,龚自珍当年就是这般命运。熊希龄回家苦练两年的正书,于两年后参加光绪二十年恩科殿试,中二甲进士,如愿以偿被钦点为翰林院庶吉士。

这幅寿言的书法笔笔精到,有颜体的雍容大度、雄强圆厚,又不失柳体的爽利遒劲,结体严紧。我于书道,是半桶水,不敢更多地评论。其作品在此,方家们自有判断。我只想就这篇寿序的内容所涉及的时代信息多说几句。

▲寿言全局

寿言或寿序、寿颂,是中国古代士人阶层的一种人情文字。它和诗词酬答、送别赠序以及祭文、墓志铭一样,是用于交际的应用文。古代流传至今一些美妙的诗词或散文,许多是此类人情文字,如《兰亭集序》《春夜宴桃李园序》《送东阳马生序》,等等。寿言,顾名思义,就是为某人祝寿所写的文章,这类文字自然要体现中国人情社会的特点,多赞美之词。但真正的文章高手写这样的文章能做到赞而不谀,恰如其分,而且能通过称颂别人来表达自己的情感与抱负。韩愈是写这样文字的高手,熊希龄这篇文章也是如此。

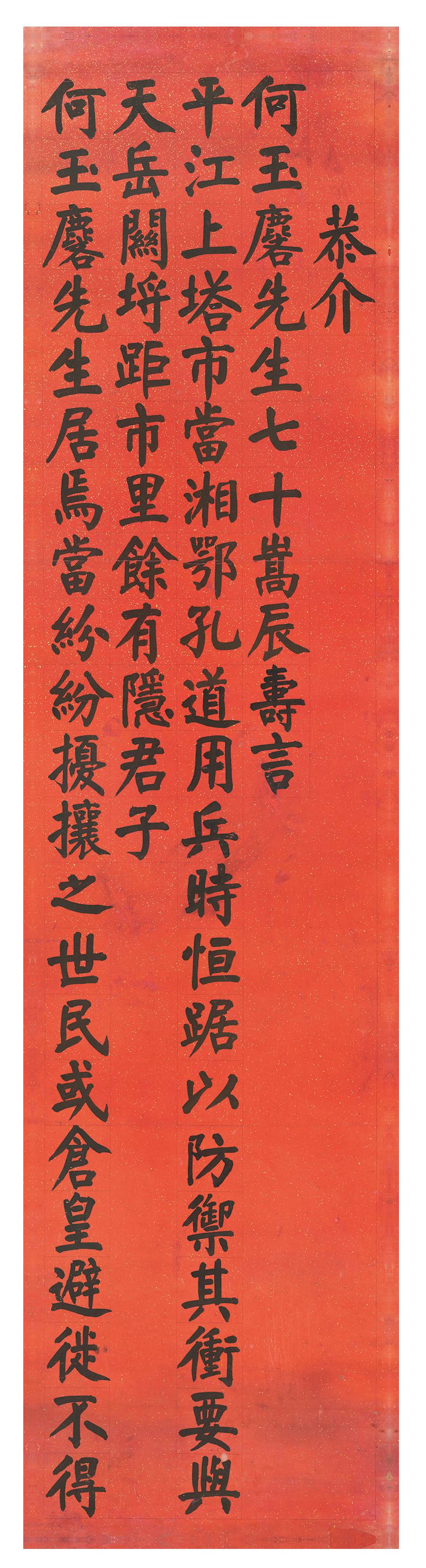

寿言所称颂的何玉麟先生,是湖南平江县上塔市一位名不见经传的绅士,或者可尊称其为“处士”——即有德才而隐居不愿做官的高人。熊希龄将其比作陶渊明:“则先生亦今之陶征士也。”这位何先生家境富裕,其家族发达乃是因为何先生的父亲会同公“操胶鬲业”——贩卖食盐。当时盐商获利颇多,但准入门槛亦高,与官府非寻常关系者难以涉足。寿言说何玉麟早年“笃学能文,试于有司不售,即弃去,筑室于戴家垄,课农桑自适,浩然有归去来之志”,这段话当然不无溢美,说他厌倦做官,和陶渊明一样回到乡野从事稼穑。实际上是何先生科场落第,不得已而如此。这是写寿言等人情文字的常用曲笔。

寿言或祭文,重点是要赞美其人的品德与事功,这篇寿言着重讲到了何玉麟在战乱时期,容留避乱的百姓,以及孝顺父母、为相邻排解纠纷、在家乡办学、提携晚辈。——这是一位优秀乡绅服务桑梓的基本内容。

▲寿言局部

文章一开始便说“平江上塔市当湘鄂孔道”,尔后进一步讲到“迩来军事叠兴,上塔市时为驻地,避乱者争趋先生家,先生勿之却也。”何玉麟先生这样的善行衬托出世道之乱。熊希龄写此寿言时在1921年,民国已成立十个年头,可是国人对时局普遍失望,十载之中,先后有袁世凯称帝和张勋复辟的闹剧,总统和总理走马灯似地你方唱罢我登场,各地大小军阀相互攻伐,兵匪如麻,生灵涂炭。湖南是南北要冲,平江更是湖南通向湖北的咽喉,多次被战争波及,三湘父老受战争之苦久矣。

湖南人为推翻清廷、创建民国做出了不可磨灭的贡献,付出了无比巨大的牺牲,熊希龄本人亦是参与民国创建的重要人物,可是正如另一位辛亥革命元勋蔡济民诗中所言,“无量头颅无量血,可怜购得假共和”。对这样“假共和”的纷乱,熊希龄心情想必是十分复杂的。熊希龄参与变法图强,后被清廷罢黜。如果不是一场大病耽误了行程,而是和谭嗣同等人一起应光绪帝征召赴京任职,多半和“六君子”死在一起。民国后他先任财政总长,后在袁世凯威逼利诱下担任过半年的国务总理,副署解散国民党、解散国会等命令,为革命党人所诟骂。看起来他早年得志,名闻天下,做到“宰辅”的高位,但在这样的乱世中,号称“财神”的熊希龄,空负凌云万丈才,难以有所作为。

无论是参与变法,还是赞成革命,或是后来出任财政总长、内阁总理,熊希龄有着传统儒生“治国平天下”的志向,希望将中国社会建设成富裕、和平的“桃花源”,但现实却那样的残酷,熊希龄如何对待壮志难酬、桃源梦破?他这篇文章中对何玉麟的赞颂之言,可视为自述情怀。文中道:

“世皆羡桃源为乐土,自我观之,特征士借以寓意耳。”

“人果高尚如征士,桃花源自在人境,奚暇世外求耶?”

可见对现状熊希龄虽然失望,但他并没有选择放弃和逃避。离开政坛兴办实业和慈善,这或许是熊希龄在百转千回中,希望能找到一条在人世间建设“桃花源”的路径。

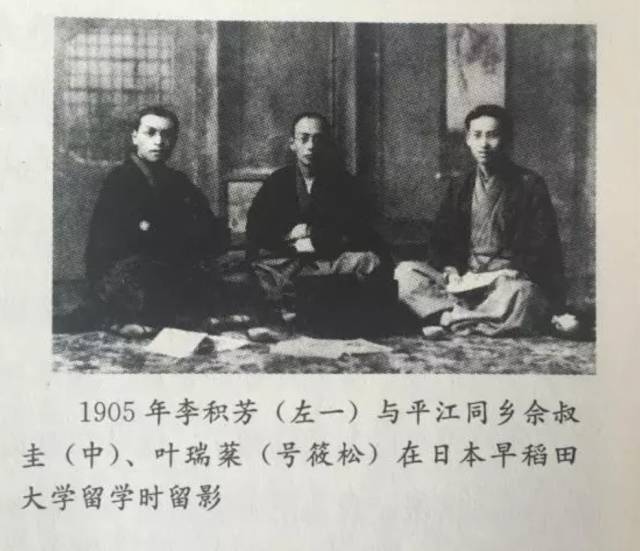

作为平江乡间一位绅士,何玉麟先生七十寿辰,何以能请动熊希龄这等人物的大驾,为其撰写寿言?文中也有说明,原来何老先生的外甥叶瑞棻与秉三先生交情匪浅。叶瑞芬,字筱嵩,也写成“筱松”,湖南平江人,年龄比熊希龄小大约四、五岁,算是同辈人。他曾考入湖北武昌道师范学堂,毕业后,被清廷公派赴日本早稻田大学留学,获政治经济学博士。在日本早稻田大学期间,和另一位平江籍青年李积芳是同学,亲如手足。李积芳在日本加入同盟会,辛亥革命后任众议院议员,1917年在北京生下一个著名的儿子——原中组部副部长李锐。

资料图

当时叶瑞棻的职位并不高,为交通部佥事,只是一位中级官员。但此人交际能力强,且热心公益,后来担任过北京湖南同乡会会长,上世纪五十年代做过政务院首届中央文史馆馆员。当时铁路归交通部管理,交通部是很有钱的部门,掌握的资源很多,叶端棻参与过交通银行的创办。可以做如此判断,叶是中央政府核心部门一位级别不高但能量不小的官员。从寿言后面那一串长长的拜寿名单可以看出,何玉麟的晚辈亲戚相当一部分在交通部或其所管的铁路局、车站和学校供职,这不能说没有叶瑞棻的运作之功。此前一年的1920年,熊希龄创办了香山慈幼院,以他的名望和曾经的职位,显然是在京湖南籍人士的首领,叶瑞棻等同乡对其尊重有加,而熊希龄卸任官职后办慈善,也得仰仗叶瑞棻这些占据要害部门且活动能力强的同乡。熊希龄不但受其所请为何玉麟先生撰并书寿言,还曾为叶瑞棻主修的《平江叶氏族谱》作序。

“一等嘉禾章前国务院总理”并自称“愚姪”的熊希龄能为一位乡下老人写寿言,对何玉麟来说,是极大的荣耀,这也是一位外甥送给舅父最好的寿礼。叶瑞棻对舅父的寿辰如此用心,寿言亦述原因:“先生妹夫叶公嵩甫,名儒,不寿。有子筱嵩君,秉承母训,聪明早达,由海外留学归,官京师有声。”“然则先生所为求其志者,将于筱嵩君达其道,亦适肖乎先生之自出矣。”可以想见,早年丧父的叶瑞棻,在成长过程中,家境殷实、急公好义的舅父对其必定有极大的帮助。

所以熊希龄在文中说道:“琼瑰玉佩,媲秦公子之赠舅氏,殆无多让。”这里用到了秦康公送晋文公重耳的典故。春秋时晋国内乱,公子重耳外逃,辗转到了和晋国有姻亲关系的秦国,后来晋国内乱平息,国人要迎接重耳回国,还是公子的秦康公奉父亲秦穆公之命,送别舅父重耳,并赋诗《渭阳》:

我送舅氏,曰至渭阳。何以赠之?路车乘黄。

我送舅氏,悠悠我思。何以赠之?琼瑰玉佩。

叶瑞棻对舅父这份情意,确实相当于秦康公送给重耳的“琼瑰玉佩”之厚礼。

这篇不长的寿言,包含着丰富的历史、文化信息,从中可以窥见中国传统社会的亲族关系、乡谊关系,以及那个时代的民风民俗和湖湘乃至整个中国的政治生态。熊希龄写此寿言时,距今还不到一百年,近百年间,真是沧桑巨变,那些传统社会的民俗以及让人感到温馨的人际关系,而今几无所存,一念如此,唯有叹息。

汉辉兄不愿独享此书、文双璧,便精印此寿言以飨读者,嘱我为之作序。我不揣谫陋,呈一孔之见以为芹献,并请各位读者教正。

十年砍柴

2016年10月18日

十年砍柴

原标题:乱世宰辅桃源梦:一篇寿言背后的时代信息丨熊希龄逝世80周年

来源:订阅号“文史砍柴”。原标题:乱世宰辅桃源梦:一篇寿言背后的时代信息