陈长胜:揭秘“海洋寻机地图”

- T大

原标题:陈长胜:揭秘“海洋寻机地图”

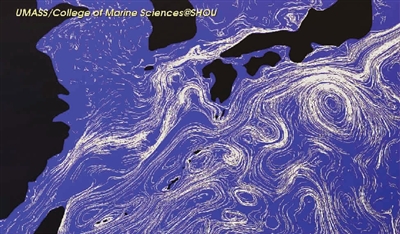

■FVCOM模型模拟的瞬时海水运动轨迹图 本版供图上海海洋大学海洋学院

■陈长胜近影

本报记者 马亚宁

截至5月8日,马航MH370客机失联已整整两个月。在大规模空中、海面和水下搜寻无果后,搜寻范围或将扩展至人类未知的海底世界。

这时,作为全球民航空难史上唯一的类似经历,法航AF447航班的打捞经验更显珍贵———依靠海洋科学家绘制出一张能准确预知洋流变化的“海洋地图”,最终找到沉睡海底两年多的法航失事班机。

日前,这张宝贵“海洋地图”的作者———现任上海海洋大学海洋学院特聘教授、上海海洋大学国际海洋研究中心首席科学家陈长胜教授在上海海洋大学演讲,并向本报记者独家揭秘如何绘制指导法航打捞的海洋洋流路线图。

1 难度堪比在游泳池内找一根针

2009年6月1日,载有228名乘客和机组成员的法航AF447航班从巴西里约热内卢机场起飞,在飞往法国巴黎途中蓝天折翼,坠入北大西洋赤道附近海域。空难后数周,数百块机身碎片和遇难者尸体被打捞上来。但是,AF447的庞大机身和关键黑匣子,在很长时间里寻无所踪。法国航空管理局组织了由飞机、卫星、军舰(包括航母),以及潜艇组织的三维立体大规模寻找行动。

正常情况下,地面控制台每5分钟会收到飞机发回的信息,其中包括飞机位置、高度、航速和航向等。以信号消失前飞机最后所在的位置为中心,乘以5分钟时间就能确定飞机落水的最大海域范围。也就是说,如果是由飞机故障问题或飞行员操作失误所造成的飞机失事,这架飞机一定在这个圆的范围内。而这个圆的半径大约为40海里(约17,000平方公里)。如今,人们会在谷歌地图上划出一个红圈。可是,要在这个圆内找到飞机仍然不是一件轻松的事。

伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)现任所长在媒体采访时,曾把大洋寻机比喻为在干草堆里寻针,这很形象。深海找飞机到底有多难?陈长胜教授也打了类似的比方:在浩瀚的海洋里寻找飞机就像在游泳池内找一根针。如果只告诉你针在游泳池内,可能永远找不到。如果知道那根针在游泳池的东北角,就可能通过努力有希望找到它。如果能准确告知,针在东北角的某一点,且指出那个点的误差范围,可能就有希望找到。所以,最关键的是科学确定寻找范围。

寻找范围确定后,通常的做法是用声纳仪,在信号消失前飞机最后所在的位置附近高密度地寻找。大多数情况下,飞机应当离此不远。但是,由于法航客机消失的海区有4000米之深,处于复杂海脊带,正常使用的高密度寻找未能找到飞机。于是,美国海军利用他们的两个全球海洋预报模型所预报的海流场,对飞机在水中的漂移做出预测,实施大范围走航式寻找,却仍然一无所获。

经历多次失败之后,法国空客公司找到了伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)研究员理查德·蓝伯诺。蓝伯诺曾经多次协助美国航空公司找到海上失事飞机,被称为“找飞机专家”。他认为,法航447失落的海域海况太复杂,必须依靠先进的海洋模型技术帮助寻找,于是找来了当时正在美国麻省大学领导FVCOM海洋模型开发团队的陈长胜教授。

为了说服陈长胜教授加入屡遭失败并备受诟病的搜寻计划,法国空客公司提出由他独立担任第四次搜寻的“路线设计师”,并答应陈教授提出的即使寻机成功,也会严格保密不泄露他姓名的要求。

2 深海寻机是没有硝烟的战争

自1999年以来,陈长胜教授领导的海洋研究团队成功开发了新一代非结构网格、有限体积海洋模式,这个模式的英文缩写为FVCOM。它成功解决了分辨海洋中复杂地形、多尺度非线性物理过程的难题,现有38个国家的政府、大学、研究所、公司和学者用户。“当然,任何一个先进的海洋模型都依赖精确的驱动力,包括海面风速、风向、太阳短波辐射、海面净热通量、降水与蒸发、潮汐、河水通量等。”

陈长胜教授告诉记者,法航AF447的失事海域位于南北赤道流和赤道逆流之间,是一个中尺度涡旋(海洋中直径有100至300公里)频繁出现的海域。由于水太深,一旦涡旋形成,其生命期长至一年或几年,且涡旋与涡旋相互作用还会再生涡旋。目前,没有一个现成的海洋模型能够成功地模拟出该海域复杂的涡旋流动,尤其出事海域恰巧位于热带辐合带,风场、风向存在较大误差。

面对诸多不定因素,他带领团队深入探讨了每一个问题,采用将概率学与海洋模拟实验相结合的方法,首先建立该海域高分辨率的中尺度天气模式,改进对热带辐合带风场的模拟精度;同时,建立分辨率高至500米至1公里的FVCOM子区域模型,将它与全球FVCOM模型嵌套在一起。最为重要的是,要求“空客”在飞机失事最大可能性圆内,以中尺度涡水平尺度为间距,于2010月6月投放9个表面漂流计。

通过大量实验,研究人员成功分离和模拟出其中8个漂流计的轨迹,依此对2009年出事海域的漂流计进行同化模拟。然后,选择了2009年6月6日至8日海面找到的遇难者尸体,通过模型反演了在不同风场条件下,他们从出事时到找到时的漂移轨迹,最终圈定了四个概率最高的地点。

“只选择尸体而没有选择残片,是因为残片大小差异太大,风对它们的影响率很难确定。”经过无数个不眠夜的思索、计算和推演,打捞人员按照他选定的第一个位置下海当夜,他梦见飞机找到了。陈长胜惊醒后打开电脑,一封报告结果的邮件果然静静飞进邮箱:“飞机找到了,就在你说的那里”。

伍兹霍尔海洋研究所海上作业团队第一时间就在陈长胜科学团队预测的第一个地点海底找到飞机残体。残体找到后,用高分辨率摄像机拍下了当地海底各残体和两个黑匣子的位置,打捞过程十分顺利。

之后,陈长胜教授带着他的科学团队消失在安静又纯粹的实验室里。“深海寻机犹如一场艰苦又残酷的战争,科学家就是士兵。硝烟散去,士兵最想的,只是回家与亲人团聚。”

3 寻机不是“科学秀”

目前,民航客机失事只有两次坠落深海,一次是马航MH370,一次就是法航AF447。马航失联后,法航AF447很自然地被旧事重提。

“每一场空难,寻找飞机都不是一场单纯的‘科学秀’。”陈长胜并不讳言,当“空客”公司要他独立承担法航第四次寻机时,内心有多少顾虑。

“这是一件吃力不讨好的事。前三次寻机大队伍由各国学者组成,失败了责任不明。单枪匹马干,成功,难免得罪同行;失败,科研团队创立的FVCOM模型,很可能成为海洋科学界的笑柄。”鉴于国际道义与责任,陈长胜教授最终应允。不过之前与法国“空客”公司定下对外保密约定,即“我的名字不出现在第四次寻找团队名单内”。

协助伍兹霍尔海洋研究所为法航空难海底打捞的海洋模型技术团队,全部都是华人,研究人员包括徐启春、戚建华、林辉婵、赵柳智,还有当时的研究生高郭平(现为上海海洋大学海洋科学学院副院长)、薛鹏飞(现为美国密执根理工大学终身制晋级的助理教授)和来志刚(现为中山大学海洋学院副教授)。“他们都是真正的无名英雄。”

“只要失联飞机是在海里,就应该找得到。”陈长胜指出,搜寻马航失联客机与打捞法航失事班机面临类似的难题,就是可能坠机的海域是数千米深海,洋流复杂多变,科学界对深海涡流的了解并不深入,所以不能依赖原有的海洋模式图来计算和反演。

接下来的海下搜寻,各方需要更有耐心和热情,深入研究坠海区域的涡流变化,重新计算并构建洋流模式,依次做一个较长期又科学的搜救规划,时间起码要半年到一年,甚至更长。

他也坦言,“在没有找到马航MH370的任何一点碎片或准确的黑匣子信号位置之前,帮助法航AF447航班残骸成功打捞的FVCOM,只有理论上的指导意义,而没有一定的实际操作意义。”

记者手记

坦率地说,陈长胜教授并不愿意面对镜头、面对媒体。这次,是面向上海海洋大学二三十名学者和学生的专业学术演讲,记者慕名前往,才有幸当面交流。

低调、严谨是这位科学家为人处事的标签,所以会在参与搜寻法航AF447客机时,提出“隐姓埋名”。公众只知道,是曾经发现泰坦尼克号残骸的伍兹霍尔海洋研究所(WHOI),依赖专业而精湛的海洋搜寻技术和经验找到了AF447,殊不知他们手上拿着一张准确定位了残骸位置的“海洋地图”,而陈长胜,才是这张地图的绘制者。

陈长胜习惯了甘居幕后,若不是这次机上载有154名中国同胞,或许他不会将法航打捞旧事重提。“通过分享搜寻法航的经验,希望对这次的海下打捞有所帮助!”

FVCOM是唯独一个由在美华人为主的研究团队开发、并已成为目前世界上海洋研究和应用最受欢迎的地球系统模式。

以FVCOM为核心,陈长胜领导的研究团队成功发展了美国东海岸高分辨率的海洋预报系统。该系统被政府用于海上救护、渔业安全、渔业资源评估、水质监测与评估等。

2010年,陈长胜教授担任了伍兹霍尔海洋研究所寻找在大西洋丢落的法航空客模型试验与方案制定的首席专家。2011年,与导师比尔兹利博士一起承担美国自然基金会对日本海啸与核扩散事故评估和预测的快速应急项目美日联合研究团队首席科学家。

目前,担任美国东海岸观测系统发展团队(NERACOOS)麻省大学首席科学家。在过去三年内,陈长胜教授受聘为上海海洋大学特聘教授,创办了海洋生态与环境实验室,以及上海海洋大学国际海洋研究中心中美联合极地海洋模型研究基地,成功地反演了全球过去35年的海况。