“司马光砸缸”引争议:今日还需“疑古派”吗?

- T大

马未都与赵冬梅“唇枪舌战”

8月23日,在山东卫视《我是先生》节目中,著名收藏家马未都先生与北大历史系教授赵冬梅女士就“司马光砸缸”的历史典故,展开了激烈的“唇枪舌战”。赵冬梅根据史料的记载,认为当时“司马光砸缸”的事迹广为流传,应该确信无疑。马未则从文物实证的角度,认为司马光用石头不可能砸破大缸。关于“司马光是否砸缸”的这一争论,陕西师范大学历史系教授于赓哲认为:“有关马未都所说宋代烧不出能淹死小孩的瓮,螺旋真理在知乎已经有回答,请看宋代壁画摹本。那个瓮淹死小孩没问题。另外,杭州白马巷南宋制药作坊出土过口径1米,深0.8米的水缸;宋代窑址的釉缸普遍都在50厘米口径×50厘米深度以上。扬州唐城在灶台遗址边出土过深达1米的大缸。如此简单的问题。”知名文化学者吴钩也在微博上评论道:“马未都先生已经不是第一次将他未看到的出土文物认定为不存在。他曾断定:‘中国所有的木工工具中,刨子出现得最晚,……没有证据证明16世纪以前中国人使用过刨子,没有刨子就没法平木。’他说错了,今人已在一艘宋元沉船中发现了平推刨子实物。”

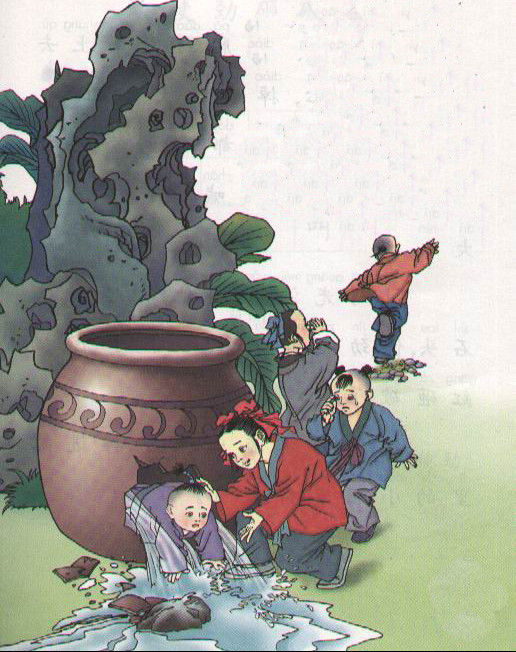

“司马光砸缸”漫画

关于“司马光砸缸”的故事,《宋史》中是这样记载的:“司马光,字君实,陕州夏县人也。光生七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。”既然这个典故,出自官修史书,而非笔记杂谈,一般来说,本无争议。诚如北大博士熊长云所言:“根据《宋史》,司马光砸的是‘瓮’不是‘缸’。缸是敞口,瓮是小口,形制不同,小孩若身高不够,的确很难施救。这正解释了司马光不捞人直接砸瓮的合理性。马未都是古器物专家,以后世讹传的‘缸’,去质疑‘司马光砸缸’此事之不真,显然入了‘累层古史’的‘瓮’。”马未都认为没有实物作为佐证材料,这个故事便有可能是后人伪造的,这无疑是近代以来“疑古派”学术理路的延续,认为“宁可疑古而失之,不可信古而失之”(顾颉刚语)。然而随着以王国维“二重证据法”为代表的古史新证的重建,学术界逐渐走出了“疑古时代”。所谓“即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实”(王国维语),一味地疑古,走到了极端,便失去了学术研究的本来意义。

资料图

其实,即便是古史辨的先驱者——胡适后来也曾说过:“古人已死,不能起而对质,故我们若非有十分证据,决不可轻下刑事罪名的判断。‘罪疑惟轻’亦是此意。贤夫妇想能同此意也。”“所以我常说:有几分证据,说几分话。有一分证据,只可说一分话。有七分证据,只可说七分话,不可说八分话,更不可说十分话。傅斯年也曾指出:“我们存而不补,这是我们对于材料的态度;我们证而不疏,这是我们处置材料的手段。材料之内使他发现无遗,材料之外我们一点也不越过去之说。”如果严格地按照这种实证主义的求是态度去研究历史的话,其本身也不会出现后来疑古派的那种矫枉过正的流弊。但不幸的是,从日本东洋学者的“尧舜禹抹杀论”到中国本土学者的“大禹是条虫”,中国上古史已被历史虚无主义的怀疑论解构得一无是处。以冷峻的眼光审视本民族以往之历史,既无“了解之同情”(陈寅恪语),又乏“温情与敬意”(钱穆语),现代学术“价值中立”的准则尚且没有做到,便已对中国古史做了“有罪推定”的观念预判。俗话说:“证有易,证无难”,这是大家都知道的常识。西哲维特根斯坦曾经说过:“对于可以言说的事物,我们必须要说清楚;对于不可言说的事物,我们必须保持沉默。”科学哲学家波普尔在《猜想与反驳》一书中,则更明确指出:应该以“证伪”原则,而非“证实”原则,作为检验科学理论真假性的判断标准。而不具实验性的人文学科,无疑更应该遵循这一原则。因此,对于古代的历史文化,如果有确凿的资料可以证伪,我们自然要纠正之前的错误;但如果只是做凭空的猜测,那不是无端地惹是生非,就是刻意地哗众取众了。