[洞见]“逐出师门”:江湖文化,可以休矣

- T大

导语:近日,中国人民大学历史学院孙家洲教授宣布,鉴于新招硕士生郝相赫屡次在朋友圈中嘲讽学界前辈,与他断绝师生关系,不再是他的“弟子”。这种“逐出门墙”举动的道义与逻辑问题引发了广泛关注。学院知识分子痫莘认为,这一事件实则显现出了充斥当今学界的山头宗派规则。这种“师徒关系”和“师承”取向必须同现代大学精神平等、开放、多元的基本面向相榫合,方能发挥其古典意义上的正面价值。而造成学界流弊诸多的江湖文化,则早已应当退出历史舞台。

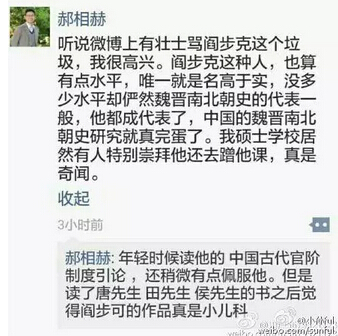

郝相赫微信截图

郝相赫同学的出位言论,大凡看过的人想必自有公论,不必重复。尤其是对于作为人文学科的历史学而言,这些言论在道德上的污点属性不言自明。犹太裔思想家施特劳斯在《自然权利与历史》中指出:现代社会的核心危机是“价值与事实的分离”——科学研究往往只在乎事实是什么(what is true?),而对价值规范性问题选择视而不见(what is right ?),从而导致了现代价值观的相对主义混乱。人文学科的最大的特殊性也正在于:在一个“价值与事实分离”的时代里,人文学科恰恰不可能放弃自身赖以存在的人文关怀和价值坚守。正因如此,布鲁姆在《走向封闭的美国精神》中宣告了大学应有的使命——正是在危机四伏的现代社会里提供古典价值最后的避风港。大学没有理由成为脱离社会的象牙塔,但大学(尤其是大学人文学科)应当也必须在价值关怀上担当整个社会的精神高地。“古来世运之明晦、人才之盛衰,其表在政,其里在学。”如果放弃了对于道德品质的反复申说,大学也就失去了它最本来的职守。在这个意义上,郝相赫的出位言论虽然“没有违反组织纪律”,但却违背了人文学人应有的道德秉性和“行业规则”,属于自取其咎。

然而,道德和价值判断是一方面,规则的公平性问题却又是另一方面。郝相赫在第一份“情况说明”中写道,因为此次导师宣布与他“断绝师生关系”,他原先“留在北京考博的计划也完全泡汤”。按照常识判断,这二者之间并不具有必然的相关性。郝相赫的言论虽然大大出位,但也尚未达到教育部明确界定的“学术不端”的程度(通常是抄袭剽窃行为)。何以就必然面临着不能考博、学术生命就此中止的遭遇?如果像许多网友推测的那样,是因为“被逐出门墙的学生,谁还敢要?”的话,那么这恰恰说明的是,在当今学界有着一些纸面之下的游戏规则和运作逻辑。用孙家洲教授在声明中的话说,“学界自有学界的规矩”。郝相赫的行为,不仅是表达不当的个人道德问题,而是触碰了这些“学界自有”的游戏规则和运作逻辑。然而,作为刚刚研究生入学(或谓“进入学术圈”)不到两个礼拜的大连外国语学院的本科生,郝相赫究竟是否清楚这些学术界内部规则的道义依据、适用范围和可能的处理后果?这就好比杨过从桃花岛来到了全真教这样的“名门正派”;他在全真教确实顽劣不堪、坏了规矩,罪有应得,应当被逐出门墙,但是这或许并非是存心为之,而恰恰是外部人对于这些内部规则的不适应造成的。然而,一个现代大学为什么需要和全真教一样用“清理门户”的规矩来组织?我们需要追问的是,这些不成文的规矩是什么样的规矩,为什么触碰了这些规矩就要付如此惨痛的代价,这些规矩又是怎样在学术界内部形成并发挥作用的。

一、学科的分割化特质与“师承”的特殊性

众所周知,历史学在各个学科大类当中属于规模不大的小众学科,内部各个分支领域在国内学术界的版图同样相对清晰。当今史学的主流风气是“铁路警察,各管一段”,各个相对固定的分支领域之间不仅区隔明显,而且研究取向是愈发精细化和技术化,彼此之间往往并不强调贯通和整合。即使都是唐史领域,一个研究初唐的墓葬碑文的学者和一个研究中唐的医疗卫生的学者,可能几乎没有沟通能力。

孙家洲教授的学术背景是在80年代师从人大郑昌淦教授获得硕士学位(并非博士),而后留校任教至今,并一度出任人大历史学院院长。虽然身为人大“汉唐史研究中心”的主任,但无论从发表论著还是开设课程来看,都主要集中在“上古史”尤其是秦汉史的领域。而从郝相赫同学的言论来看,他所臧否的阎布克、韩树峰几位学者,无一例外是“中古史”(魏晋南北朝隋唐史)领域的专家,最初引起这件风波的李凭《北魏平城时代》一书,同样是中古史领域的一本名著;并且,这几位学者都和这一领域的泰斗级前辈、刚刚去世的北京大学历史系田余庆教授有着直接的师承关系,是这一中古史学术谱系的代表性学者。换句话说,孙家洲教授作出断绝师生关系的这一举动本身,究竟多大程度上是出于对郝相赫同学个人道德品质的怀疑,还是在多大程度上是出于对学生开罪他人因而“惹祸上身”的现实忧虑?所谓“隔行如隔山”,这就好比一个物理学教授的学生,却在生物学领域攻击了他们的大佬,岂能等闲视之?同理,在学术领域因为高度分割而得以“相安无事”的情况下,这种做法毫无疑问触犯了历史学界的这一大忌。孙家洲教授急于同学生作出这种自保式的切割,也就并不奇怪了。

另一方面,这种学术领域的高度分割化和区隔化,造成的是对“非本圈中人”强烈的排外性和敌对性,以及学界内部师生之间鲜明的人身依附性。例如2014年年初,著名学者汪晖发表了《二十世纪中国历史视野下的抗美援朝战争》一文,随后便引来了一位俨然以近代史领域为“自留地”的研究者的不满,甚至写道“文学训练出身的汪晖近年一直在跨界游走”这样的雷人之语——潜台词好像是:“文学训练出身”的汪晖就应该老老实实地呆在他文学圈的自留地里,窜到我们近代史圈,就是坏了规矩。在跨学科、跨领域的交叉前沿研究早已成为国际人文学术常态的21世纪,这种山头情结的依然盛行,不啻为盘踞中国学术界上空的一重负面阴影。

与之相应,山头林立造成的后果是,初出茅庐的学者必须依附某个“师门”、某位师长本人,成为这个师门学派的传承人物方能出道立说,否则就被视为无门无派的“野路子”而遭到主流学术界的拒绝。在这种语境之下,真正有效的通常不是一位学者实实在在的学术造诣和观点创新,而是有没有人“说他行”、以及说他行的这个人“行不行”。得到认可的也往往不是这些论著本身,而是这些师门宗派的身份关系,以及背后所代表的象征权力和文化资本。这个过程中又有可能伴随着大量的权力寻租和资源浪费,优秀的青年学者缺乏合理顺畅的上升通道。而这些恰恰都是特别强调“门户”与“师承”在今天的负面影响。

二、中国文教传统中的师承价值

孔子与三千弟子

然而,将这些现象一味推给“师承”“门户”之类的山头做派,同样有失公允。必须看到的是,这种学术界的山头现象究竟是只能发挥负面作用,还是同样有可能发挥正面作用。按照费孝通在《乡土中国》中对中国社会关系的经典理解,中国人习惯于“一圈一圈向外递推”的“差序结构”,形成关系逐渐递减的;这一方面使得同族、同乡、同学等的“圈子文化”盛行,另一方面却也为中国人的伦理生活提供了支撑和依托。这种“圈子文化”到底是好是坏,我们难以一概而论。

事实上,对于在学术或是政治上组织小团体、达成攻守同盟这类行径,欧阳修早在千年之前的《朋党论》中就有区分:要看他们是“君子之真朋”,还是“小人之伪朋”。欧阳修这样写道:“所守者道义,所行者忠信,所惜者名节。以之修身,则同道而相益;以之事国,则同心而共济;终始如一,此君子之朋也。”——关键的问题并不在于搞不搞山头帮派、人身依附,而是在于为什么搞、搞了要干什么?换句话说,当今中国学界的“山头”问题,如果“居其位者有其德”,如果无论师生都能自觉“以道义学问相期”,那么这种看似保守落后的门户现象,就完全有可能转而成为不同“学派”(schools)之间的良性竞争与健康成长——这也正是西方各个学科学术发展的常态。

中国文教首重师承传统。传说为姜子牙所作的《太公家教》中就有“弟子事师,敬同于父,习其道也,学其言语。一日为师,终身为父。”的经典表述。韩愈《师说》开篇便道:“古之学者必有师。”在书写印刷不便的时代,学术传承唯一的渠道就是师生之间心心相印的口传心授。秦汉经学之所以能够历经波折而绵延不息,就是一代代经学家始终恪守“家法”,将历代先师的解经之学不断薪尽火传,这才保留了作为中国文明核心的这些经典著作。这种师承传统,并不仅仅是业务知识上的“复制粘贴”,更是情感、趣味、操守与修养的道德人格传承。因而同样,“逐出门墙”无疑是学术共同体当中最为严重的一类惩罚。师生之间绝非契约式的业务关系,而是休戚与共的文化共同体。

孔子之所以被公认为中国历史上最伟大的教育家,一个核心原因正是因为没有孔子不可教导的弟子。在《论语》当中,我们并没有看到孔子同某位弟子断绝师生关系的记载,最严重的是宰予因为在白天睡觉而被怒斥为“朽木粪土”,但宰予仍然身为“孔门十哲”之一,排名甚至在子贡之前……然而近代以来,传统文教遭遇了“三千年未有之大变局”,现代大学制度在不到一百年的时间内在中国迅速确立,这中间经历的断裂和纠葛可想而知。“师承”这一良性的古典价值,究竟能否被妥当地安放在现代大学的躯壳之中?还是会产生种种水土不服、甚至蜕变为保守观念的集中体现?这恰恰是我们很需要关注和思考的问题。

三、师承价值的现代转型及其整合

从左至右:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓

这也让我们想起近代学术史上一起“清理门户”的著名公案。1956年,被傅斯年誉为“三百年来学问第一人”的大历史学家陈寅恪先生,将他的昔日得意弟子汪篯逐出师门,怒斥道“你不是我的学生!”在陈寅恪先生看来,汪篯正是由于在政治运动的裹挟之下,丧失了治学为人的“独立精神、自由思想”的基本操守,成为了为马列主义背书的御用文人。在振聋发聩的《对科学院的答复》中,他这样表露自己的心迹:“个人之间的争吵,不必芥蒂。我、你都应该如此。我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的。”

值得点出的是,这里所谓的“中间骂了梁任公”并不是简简单单的学术批评,而可以说是相当露骨的人格指摘。在《王观堂先生挽词》当中,陈寅恪写道:“清华学院多英杰,其间新会称耆哲。旧是龙髯六品臣,后跻马厂元勋列。” 梁启超曾在戊戌年间受封光绪帝的六品顶戴“办理编译事宜”,是名正言顺的清王朝的臣子;而在1917年张勋复辟,拥立溥仪重新登基之时,不仅没有前往响应,反而加入了段祺瑞的“马厂誓师”,并公开撰写檄文斥责其师康有为。陈寅恪挑破此事,无疑是对梁启超在人格上的辛辣嘲讽:既不忠君,又不孝师。这即使在今天看来,也可以算是相当不留情面的人身攻击。然而梁启超竟能依然做到“只笑了笑,不以为芥蒂”,可见两位大师对于学问的真诚追求,早已超越这些个人层面的意气纠纷,也为我们留下了学术史上著名的一段佳话。

亚里士多德的名言“吾爱吾师,吾更爱真理”至今依然掷地有声。《师说》当中“师不必不如弟子,弟子不必不如师”的教诲我们更是耳熟能详。师生之间一方面应当有热烈的交流、争论甚至冲突,另一方面应当依然保持尊敬和友好的个人感情——甚至是越争论,越尊敬;越冲突,越友好。这种二律背反看似难以实现,但其实是因为,无论前者还是后者,都基于的是对于学问本身的单纯热爱和真诚坚持。这也正是上述诸位大师学者得以“风义平生师友间”,并最终合力造就了民国这座思想文化高峰的原因所在。

四、结语:江湖文化,可以休矣

综前所述,当今中国学术界盛行的重视“师承”与“门户”的做法,在相当大的程度上造成了保守与排外的负面影响。“师承”作为中国传统文教的核心价值,并不天然与现代大学体制相互冲突,但这首先需要在良性的学术环境当中,将师承与门户转换为促进学术发展的健康观念和公序良俗,而不是宣扬按资排辈、党同伐异、黑话横行、排斥后进的江湖文化。

中国传统语境中历来盛行“尊师重教”的传统,然而现代大学教育的首位是以平等、开放和多元为导向的自由讨论环境。“师承”的古典价值如果试图安放在现代大学教育的制度安排当中,那么这种价值的体现方式和运作逻辑本身就需要进行“创造性转换”;而非墨守保守的既定程式,成为现代主流价值所必须去超克的对象。这种创造性转换的关键,恰恰在于现代的学问样式所坚持的“独立精神,自由思想”——对真知和真理的真诚热爱与开放讨论。我们期待一种建立在中国古典文教和现代大学设置之上的“新师承”:一种既尊重个人权利、符合契约精神,同时又能够发挥言传身教的积极因素的新的师生关系。这样的师生关系图景,或许才是避免郝相赫事件再度上演,并切实改善当代中国大学教育现状的治本之策。

痫莘,学院知识分子。

版权声明:《洞见》系凤凰文化原创栏目,所有稿件均为独家授权,未经允许不得转载,版权所有,侵权必究。