吉姆·莫里森成谜

- T大

我是后来才知道,Nirvana那首和《Nevermind》同时发行的单曲《Lithium 》,中文名是“锂”。而锂,是治疗躁郁症和抑郁症的最有效措施。柯本尚且在歌中表达了某种救赎。但听遍吉姆·莫里森,他的歌里没有救赎。

文丨几灰魚

"大门"好像是个谜。或者说,吉姆·莫里森好像是个谜。

寻遍旧金山迷幻摇滚的阵营,找不到“大门”的位置,感恩至死(Grateful Dead)、杰弗逊飞机(The Jefferson Airplane)以及乡村乔和鱼(Country Joe&the Fish),得益于蒂莫西·莱利和斯坦利三世的迷幻启蒙,是海特-阿什伯利,是金门公园,是西海岸的迷幻正宗;放眼纽约格林威治村,也不见“大门”的踪影,鲍勃·迪伦(Bob Dylan)为首的民谣摇滚歌手,脱胎于格林威治上溯至世纪初的民谣传统,从“煤气灯”到“歌迪斯民谣城”,自成一脉;南方的乡村与摇滚也不属于“大门”,克里登斯清水复兴(Creedence Clearwater Revival)和后来Lynyrd Skynyrd,根植于南部的民族风情与山区音乐,是五十年代乡村布鲁斯的复魅。“英伦入侵”也吊轨地与“大门”擦身而过。

处处不见“大门”;但“大门”无处不在。从1967年到1970年,四年时间“大门“有三首歌位列排行榜榜首,连续五张唱片获得“金唱片”,吉姆·莫里森则全然被神化。这位20世纪的兰波,西海岸的布莱希特,摇滚界的尼采,酗酒的萨德,带领“大门”在短短54个月内攀上六十年代的摇滚巅峰,紧接着放手让自己死在了巴黎的一间浴室里。

“大门”确实是个谜;吉姆·莫里森确实是个谜。

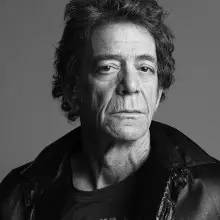

我第一次听“大门”,是跟着“地下丝绒”去的,虾米的算法推荐。《People are Strange》。荒诞的封面,诡谲的旋律,阴郁的歌词,的确和“地下丝绒”有些相像。不过卢·里德(Lou Reed)是轻声细语地呢喃现实社会的残酷与病态,莫里森则是直接带你走进一片异质的蛮荒,吐露所有人的疯癫和奇形怪状。

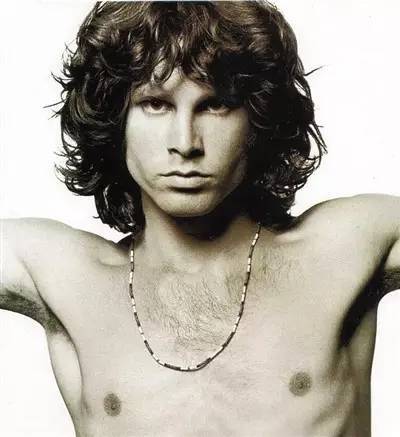

我想罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)应该会很喜欢“大门”。七八十年代许多浓妆淡抹、纹身密布、畸形变幻的朋克,活脱脱莫里森的歌词在招摇。哥特、黑金、死金,如果真听懂了“大门”,会排队和莫里森谈人生。科特·柯本(Kurt Cobain)第一次听到吉姆·莫里森,首先的反应大概是相见恨晚。

后来再听“大门”,是威廉·布莱克的诗、康拉德《黑暗的心》,是洛夫克拉夫特的克苏鲁、希罗尼穆斯·博斯的《人间乐园》(读了传记才知,吉姆·莫里森也的确非常喜欢博斯),是从古希腊流传至中世纪的密仪、《金枝》中的魔鬼与魔法……只有意象能表达意象。

吉姆·莫里森一生,想成为诗人,沉迷于戏剧,怀抱拍电影的心愿却迷入了摇滚乐,后来试图把戏剧、电影和诗与摇滚融合,却被由摇滚建立的声名所累而险些迷失自我。青少年时期四处辗转,成名时一呼百应,死的时候悄无声息,最终在葬礼上,好友不过五个人。

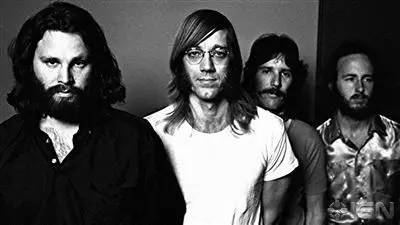

乐队四人,分别为吉姆·莫里森(Jim Morrison)、雷·曼札克(Ray Manzarek)、约翰·丹斯莫(John Densmore)和罗比·克雷格(Robby Krieger)

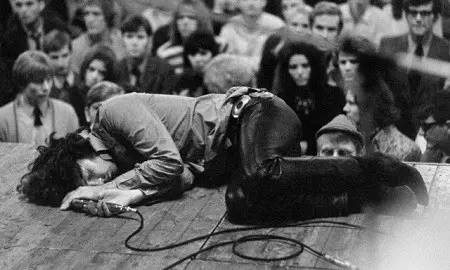

表演现场

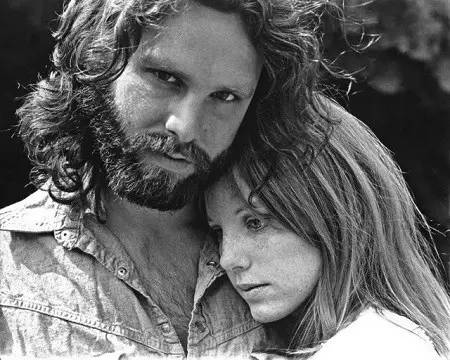

与女友帕米拉

1943年12月8日,莫里森出生于佛罗里达州摩尔本。他的父亲是军人,后来成为美国历史上最年轻的海军上将,但因为这个缘故,不间断的驻地变化意味着一家人要常年搬家。他的母亲持家,代表着中产阶级家庭的贤妻良母的形象。莫里森成长与五十年代,本该成为“穿法兰绒西装的人”中的一员,自小却是个异类。他举止怪诞,性格莫测,喜好捉弄弟弟和同学,一方面不守教条,一方面博览群书。

五十年代,莫里森一家搬到了北加州阿拉梅达,距“垮掉派”聚集的北滩不远,青少年时期的莫里森得以近距离接触“垮掉派”,经常到“城市之光”书店贪婪地阅读杰克·凯鲁亚克和艾伦·金斯堡的作品。他喜爱诗歌,但不是“垮掉派”那种奔放不羁风格粗犷的自由体诗歌;他喜欢兰波,这个19岁之前写出了所有诗歌,之后远赴非常倒卖军火和奴隶的诗人令他着迷。“大门”乐队的歌有相当部分的歌词取自莫里森青年时代所写的诗句,那是他从“兰波们”那里汲取、混合着自我体悟的养料而炼出的奇异诗篇。

他几乎读完了尼采的全部作品,被尼采提出的阿波罗式的日神精神与狄奥尼索斯式的酒神精神之间的对抗深深吸引,这成为了他日后放浪形骸生活的一种内在驱动。有一次理发,他找来一副古希腊男子雕塑的图片,告诉理发师剪成这样的鬈发。他还喜欢博斯的画作,钻研中世纪的巫术、宗教仪式和各种神秘魔法。与此同时,他又是电影和戏剧的爱好者,研究过布莱希特的戏剧理论,并在大学期间培养起对摄影和电影拍摄的爱好。1964年,他从佛罗里达州立大学转到加州大学洛杉矶电影学院(UCLA),便是为了学习电影。

但他却迷上了摇滚。

他读过阿道司·赫胥黎(《美丽新世界》作者)的《众妙之门》,前后读了很多遍,对赫胥黎研究致幻剂和精神药物得出的理论深以为然。他熟悉威廉·布莱克的诗句:“如果知觉之门得到净化,万物将如其本来面目般无边无际。”所以他说,“有些事情是人们所知道的,有些事情是人们所不知道的。把这二者分隔开来的正是一扇大门,我就想成为这样的大门”。于是当朋友问他乐队取什么名字时,莫里森便说,“大门”。

1965年,“大门”乐队成立。1967年1月,“大门”推出同名专辑,旋即成为摇滚唱片史上第一张处女作“金唱片”,销量破百万,也是那一整年唯一一张“金唱片”。吉姆·莫里森在诗歌之外,找到了摇滚这扇“大门”。

此后直到1969年在佛罗里达州迈阿密的灾难性演出之前,莫里森都是那位传奇的“蜥蜴之王”("The Lizard King"),他将诗歌颂唱、戏剧化的肢体语言和摇滚表演融合,以一种狂放挑衅的方式表达自我。盛名在极短的时间内建立,莫里森诡谲的词作和阴郁的演唱,以及舞台上扭曲甚至病态的动作,成为“大门”的标志。一种萨德式的反常与虐待在莫里森身上复现了,只不过那种诺斯替式悲观主义之下的绝望与反动,演变成了在摇滚乐中找寻天堂与地狱之门,或说,在自我定位与救赎之间的挣扎。

为摇滚所塑造,也为摇滚所累。观众不止是来听来听摇滚乐的,也是来造神的,极易被煽动,极易被操纵,赋予了莫里森一副本不想要的面目,在盲动的狂欢中把他真正想要表达的音乐与诗,架空了。

1969年春在迈阿密的表演中,莫里森最终崩塌。他迟到了将近一个小时,在台上断断续续只演唱了四首歌,期间是对台下观众的唾骂、侮辱和质问,问他们究竟是来干什么的,还叫道“我很孤单。我需要一点爱。”又发问“你们是一群奴隶!你们打算怎么办?你们打算怎么办?”最后他脱下裤子。

接下来一年半的时间里,莫里森面临层出不穷的指控。疲于应付之下,感情问题被悬置,专辑已不再是他生活的中心,他又着迷于拍电影,研究戏剧和出版诗集,同时酗酒加重、体态走样,肥胖而苍老。时常漫步在洛杉矶,手里拎着一瓶啤酒的莫里森,来来回回在日落大道上思考人生。

这一切来得太快,他发现他无路可走。

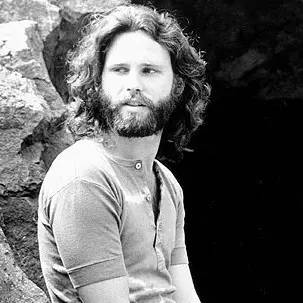

蓄上了胡子,身材走样了的莫里森

1970年,吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)和詹妮斯·乔普林(Janis Joplin)相继死于毒品,莫里森给朋友写诗说,“你正和那第三个人一起喝酒”。前一年,他写了一首歌,纪念“滚石”乐队死在游泳池里的创始人之一,布莱恩·琼斯(Brian Jones)。

1971年3月,几乎脱离了乐队的莫里森,动身飞往巴黎,和女友帕米拉住在了一起。仍然是迷茫,流连于左岸的小酒馆和右岸的咖啡馆,在塞纳河畔酗酒。闲时周游欧洲,清醒时整理自己的笔记和手稿,写诗,创作。然后在7月3日,死在了公寓的浴缸里。

关于莫里森的死,官方给出的证明是心脏病(一说是饮酒过量加注射海洛因)。他被葬在了拉雪兹神父公墓,与肖邦、普鲁斯特、王尔德同眠。职业是诗人。

要看透吉姆·莫里森,不太可能。连同“27岁俱乐部”的其他几位一同剖解,也不可能。莫里森复杂得多。他不属于吉米·亨德里克斯、詹妮斯·乔普林那种“too fast to live,too young to die”的类型,为一时快感而不幸殒命;也不像科特·柯本那样,被胃病和精神抑郁症状折磨,最后——不管细节如何——举枪自尽;甚至也无法用同样饮酒过量死亡的艾米·怀恩豪斯的困境去解释:家人、粉丝、经纪人和公司把她利用榨干。

莫里森博览群书,对生命有过严肃的思考,他读完尼采全集,涉猎了大部分存在主义著作,在六五六十年代的疯狂中,无疑对人生的意义和自我的明确有过深入的探寻;他也没有生理上的疾病,即便后来发胖,体格依然健壮;他甚至不在乎钱财,唯一的房产还是为女友买的。

同时,他着迷于诗的奇妙力量,执着于仪式感带来的颠覆性,耽于酒精的魔力,穷尽一生创造神话与酒神形象,但也孵化黑暗、病态、扭曲和恐怖。就像在《Riders On The Storm》里唱的,“Into this house we're born,Into this world we're thrown......An actor out on loan.”而他所做的,是在死后留下了一副无解的形象,任凭后人如何解读,他只会用他的音乐和诗攫住你,用那双深陷的双眼探视你,却不会透露分毫。

1973年,在又发行了两张专辑之后,“大门”解散,连同吉姆·莫里森的名字一度沉寂,而后在八十年代奇迹般的重又风靡。莫里森短暂复杂的一生,连同他的诗歌和音乐和表演,在历经时间沉淀之后终于不复再次清晰的可能,成为永远的谜。

(END)

应该读的:

Syd Barrett传奇:格格不入的天才

Lou Reed光谱

▼

西方六十年代亚文化史私人沉迷

▲