李泽厚致年轻读者:培育一颗中国心有这么重要吗?

- T大

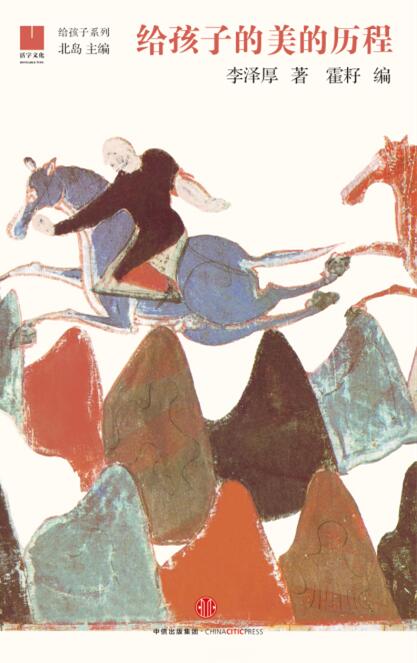

近日,“给孩子”系列第七部《给孩子的美的历程》根据著名美学家李泽厚的力作《美的历程》删编而成,保留了适合孩子、也有必要让孩子阅读的内容,并配以109幅古代艺术品图片。以优美的语言、独特的观点讲述了中国数千年文明史中“美”的发展历程,将“美”以前所未有的方式清楚、具体地呈现在孩子眼前,给予孩子美的教育和欣赏美的能力。以下为李泽厚为本书作的序言,《致亲爱的年轻读者们》。

李泽厚

中国还很少专门的艺术博物馆。你去过北京天安门前的中国国家博物馆吗?如果你对那些史实并不十分熟悉,那么,做一次美的巡礼又如何呢?那人面含鱼的彩陶盆,那古色斑斓的青铜器,那琳琅满目的汉代工艺品,那秀骨清像的北朝雕塑,那笔走龙蛇的晋唐书法,那道不尽说不完的宋元山水画,还有那些著名的诗人作家—屈原、陶潜、李白、杜甫、曹雪芹……的想象画像,它们展示的不正是可以使你直接感触到的这个文明古国的心灵历史吗?时代精神的火花在这里凝冻、积淀下来,传留和感染着人们的思想、情感、观念、意绪,经常使人一唱三叹,流连不已。我们在这里所要匆匆迈步走过的,便是这样一个美的历程。

那么,从哪里起头呢?

得从遥远得记不清岁月的时代开始。

《美的历程》是一本讲欣赏中国传统文艺的书,1981 年出版的。一些好心的阿姨、叔叔做了许多压缩删削,给书名加了几个字,特地送给你们。我不清楚如何挑选了这本书,自己年纪大,视力差,不能细看,也不大清楚是如何删削压缩的。但她(他)们认为我是原作者,必须说几句话,即“表个态”,写个序。

我也不知道这态和序如何表如何写,我十分感谢她(他)们看中了这本书,又费心费神,做了适合于你们阅读的删削压缩的工作,郑重向你们推荐,认为对你们有帮助。这当然使我非常高兴。但同时我又觉得,十之六七甚或十之八九,你们不会喜欢读这本书,可能还是太深了一点,用宋丹丹小品中的话来说,这本书仍然是那“相当地”难读、“相当地”难懂。

本来,文学艺术就相当庞大、复杂、多样,中国传统又那么长久,要串起来,读下去、搞明白,就更麻烦、更费劲,也就更难得有兴趣了。

那么,为什么要读这些东西呢?

这是个大问题。

很难讲。

有各种不同的讲法。下面的讲法,是抄录我以前说过、但可能更难懂的几段话:

如同物质的工具确证着人类曾经现实地生活过,并且是后代物质生活的必要前提一样,艺术品也确证人类曾经精神地生活过,而且也是后代精神生活的基础和条件……艺术品作为符号生产,其价值和意义即在这里。这个符号系统是对人类心理-情感的建构和确认。

——《美学四讲》1989

艺术本来是在一定时空中的。它有时代性、历史性,但恰恰又是艺术把时空凝冻起来,成为一个永久的现在。画幅上、电影中、诗词小说里,就是这种凝冻的时空,它毫不真实,却永不消逝。人经常感叹人生无常,去日苦多,时间一去不复返,艺术通过这种凝冻把它变而为体验众多人生的心理途径,直接培育、塑造人的自觉意识,丰富人的心灵,确证人类的生存和个人的存在。

——《美学四讲》1989(略有删削)

…… 认识的因素在艺术里面,就像水里放了盐,喝水知道咸味,但你看不见盐,也就是你可以感觉到,但不一定很明确。所以,艺术有它的多义性、不明确性、朦胧性。

——《在电影艺术讨论会上的发言》1986

有人说,既然是心理情感的构建,那便与培育“一颗中国心”也有关系。但有这么重要和严重吗?我不知道。我只愿你们在这多义、朦胧和不明确性的领悟琢磨中,能读出些中国传统的味道和兴致来。祝读这本书快乐

李泽厚

2016 年5 月22 日

李泽厚 中信出版社